CentOSとは「Community ENTerprise Operating System」(コミュニティベースで開発された、エンタープライズ用途のOS)の略称です。商用のエンタープライズ用途であるRed Hat社のRed Hat Enterprise Linux(RHEL)をベースに作られており、RHELクローンと表現されることもあります。

Red Hat社はRHELに含まれているソフトウェアをオープンソースライセンスに基づき、そのソースコードを無償公開しています。CentOSは、そのソースコードをもとに、商標や商用パッケージを含まない形で再構成されたものです。

RHELと完全互換を目指しており、主要なターゲットはRHELと同様、企業のサーバーや業務用デスクトップ環境の構築となっています。

RHELは商用Linuxの代表的な位置づけにあり、安定性、信頼性は非常に優れており、実績も十分にあります。CentOSの最大のメリットはそのようなものと互換でありながら無償で利用できることです。

無償であるにもかかわらず、サポート期限が非常に長く、商用向けOSに匹敵するほどの安定性を持っていることから、一部メーカーのLinux搭載パソコンやワークステーションでは標準OSとしてCentOSを採用しています。

ただし、有償のRHELで受けられるユーザーサポートや商用パッケージは利用できません。

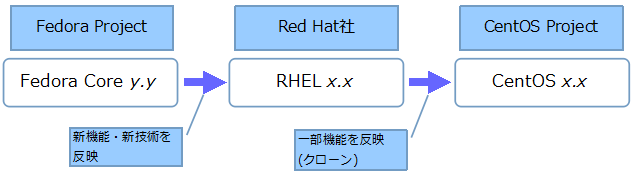

FedoraとRHELとCentOSの関係

Red Hat社はFedora Projectというコミュニティーを支援しています。

半年ごとにリリースされるFedoraで新機能を試しつつ、そのノウハウをRHELに反映しています。

Red Hat社はさらにCentOS Projectというコミュニティーも支援しています。

RHELに随時反映している機能のうち、無償で提供できる機能をCentOSに反映しています。

FedoraとRHELのバージョン番号に直接的な関係はありませんが、CentOSとRHELは関係があります。例えば、CentOS6.4はRHEL6.4のクローンという対応関係になります。

CentOSはRHELのサポートが受けられないと前述しましたが、何もまったくサポートがないというわけではありません。コミュニティーベースでサポートされており、セキュリティパッチが提供される「メンテナンス更新」、新機能の追加とセキュリティパッチが提供される「完全更新」など、かなりの頻度で提供されています。